??? 他學歷只有初中,卻有自覺保護地域文化遺產的覺悟;他是一個普通農民,卻被平原縣歷史文化研究會聘為研究員;他收入甚微,卻用自己打工所得收入搶救了一件又一件民間文物,并且隨時準備把這些藏品無償捐給地方博物館。這個讓人肅然起敬的人,就是平原縣王鳳樓鎮王漢村的村民王艷松。

夢想:立志當考古學家,卻未能如愿

??? 王艷松從小就喜歡歷史文化,11歲起,他對詩書畫印、民俗學、易學、古物鑒賞、民間諺語、煙標收藏等都充滿了興趣。“其實我從小就立志當個考古學家,只是由于種種原因沒能實現。”說起這些,他的眼神中充滿著憧憬,“我學生時代收集的各種瓷片直到現在都還保存著,足足有一大布袋呢!”王艷松說,他收集的民間諺語、方言詞匯,至今已有數十萬字,收集的全國民間棋類游戲有40余種,墓志銘、石刻、文物、古陶瓷數百件,煙標數百件。

??? 盡管初中畢業后,王艷松沒能繼續讀書,但他并未放下自己的夢想。“經朋友介紹,我認識了很多收古董的。我不斷地跟他們打交道,一旦他們收到了什么寶貝,我就有機會見識見識,必要的時候,能買下來就買下來。”他說。

??? 除此之外,王艷松還經常去買相關書籍來自學,也時常到德州古玩市場上跟買賣古玩的人交流,從他們身上學習鑒別古玩的方法。

執著:十余年熱衷收藏,件件藏品凝心血

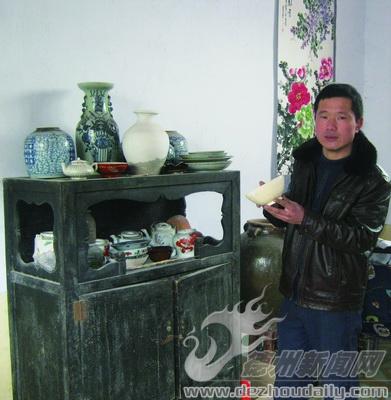

??? 別看王艷松今年只有三十出頭,他已經走過了十多年的收藏之路。現在,他家里已經收藏了很多碑刻、瓷器、陶器,如商周時期的陶罐、明清時代的碑刻等等。每一件藏品身上都凝聚著他的心血,每一件藏品身上都有一段不同尋常的故事。

??? “我收藏的有一對墓志銘,是乾隆年間的大詩人董元度寫的。他跟紀曉嵐、劉墉都是朋友,很要好的朋友。從紀曉嵐的代表作《閱微草堂筆記》上可以查到這個人,書中對董元度非常推崇。”說起這些話題,王艷松總會非常興奮,“這對墓志銘有兩塊,當時分別散落在兩個村里。在不懂碑刻不懂歷史的人那里,它被用到豬圈里!你來找他要了,他知道是寶貝,就要價很高。我當時經過多方打聽,到處托人托關系,才終于把它們都買了過來。這兩塊石碑分開有四五十年了,我終于把這它們聚集在了一起。我覺得這個意義很大。”

胸懷:“我要把藏品無償捐獻給博物館”

??? 王艷松收藏這些寶貝,他是想賣掉賺錢?還是自己賞玩?都不是。“我主要是收藏我們平原出土的碑刻或其他相關的東西,有能力我就買回家來放著。我跟平原縣文化局的領導說過,縣里如果搞博物館,我就把這些東西全部無償地捐出來。”

??? 為什么要這樣做?王艷松說,他主要是在搞民間文化遺產的搶救。“有一次我看見一個南宋淳熙年間古建筑上的大石鼓,上面雕刻著很多人物畫,相當漂亮,我就想辦法要把它保護起來,但沒有成功。后來再一打聽,這個東西已經被人倒賣出去了,我覺得非常可惜。”他說,“這些東西屬于地域性文化遺產,一旦被倒賣出去,對地域人文歷史文化遺產將會造成無法彌補的損失。”

??? 十多年間,王艷松一直在積極地為保護民間文物而四處奔波。“我十八九歲在德城區打工的時候,在城區西北部臨近和河北省交界的地方發現過一塊墓碑。因為那時還不知道應該到市文化局去找,所以我坐車到濟南,去了省博物館說明情況,博物館的領導接見了我。”王艷松回憶說,“現在一發現哪的古墓里出土了什么東西,我就立即通知縣文化局。去年,平原和禹城交界的地方有一個古代寺廟的遺址被老百姓挖出來,里面有石佛等很多文物。我及時給文化局打了電話,他們反應很快,我上午打的電話,下午他們就到現場去看了。”

境界:為搶救文物,他寧愿生活捉襟見肘

??? 王艷松為收藏文物花費了這么大的精力和財力,他是不是財力雄厚?其實,他只是一個普通農民。“家里有七八畝地種著,我自己還在離家不遠的一個工廠里打工。”王艷松說,“一家三口就靠地里的收入和我打工賺的每月一千多塊錢生活。”

??? 在收藏、保護文物的過程中,電話費、路費、收購文物的費用都是自己掏腰包,這樣做值嗎?王艷松說:“錢什么時候都可以掙,但這些東西一旦被倒賣出去了,就很難再買回來了;如果被毀壞了,那是花多少錢也買不回來的。”

??? 這樣做家里人不反對嗎?“在農村,誰沒事老往家里拉碑刻?但面對這些‘破爛’,我的家人并沒有反對我。妻子挺通情達理的,對我表示出了理解和支持。”

??? “我覺得我現在這樣活得很充實。人這一輩子,關鍵是要活得有意義。我把這些東西保護起來,研究文史的時候,它們都很有價值。現在在平原縣有個歷史文化研究會,專門研究平原縣境內的地域文化、人文歷史,去年我被聘為這個研究會的研究員。”王艷松說,“現在我們城鄉改造進度很快,對一些民間文化遺產也造成了一定的沖擊,所以積極地保護這些文物非常重要。我希望有更多的人關注民間文物保護,這個僅靠個人力量是遠遠不夠的。我最崇拜的人是馮驥才,他搞了一個中國民間文化遺產搶救工程。他是我的榜樣,我的楷模。”

□記者 王曉松?? 通訊員? 李敬國