張廣峰在平原縣首屆民俗文化藝術節上揮毫潑墨。

張廣峰(左)與書畫界朋友切磋技藝。

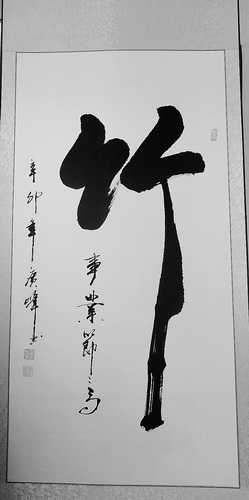

張廣峰的作品《竹》。

????6月10日,平原縣龍門街道辦事處西街村農民張廣峰又在自己的?“翰林齋”設“書宴”,邀請20多名縣內書畫名人歡聚一堂,揮毫潑墨,慶祝建黨90周年。像這樣的“書宴”,?“翰林齋”先后舉辦了10多次,前來參觀的市民絡繹不絕。

書香門第?寄情書法

????舊時平原縣城南門有個“翰林府”,曾是清道光皇帝的老師張增的產業。張增歷任翰林院庶吉士、翰林院檢討,上書房行走,還是清宣宗道光皇帝旻寧的老師。作為張增后人,從小張廣峰就從父輩們那里聽說了很多他的故事。

????也許受祖上文化的熏陶,張廣峰從小就喜愛書法,五歲時就能執筆寫字,與書法有了不解之緣。幼年時,張廣峰家境貧寒,吃飯、穿衣都困難,更不用提練字了。有一次,家里整理祖上遺留的書籍、字畫時,無意中發現一張破舊的柳公權字帖,小小年紀的張廣峰如獲珍寶一樣,拿在手中仔細端詳,并不厭其煩地反復臨摹。

????沒有紙張筆墨,張廣峰就借鑒古人習字用“土坯”作紙,用“泥水”為墨的方法繼續習字。?“那時偶爾得到一張白紙,一點也不敢浪費,邊邊角角都要寫上字。?”說起自己練習書法的經歷,張廣峰感慨萬千。

不問收獲?只顧耕耘

????趕上文化大革命,初中畢業張廣峰就開始務農。經濟拮據、文化生活貧乏的鄉村生活中,書法是他唯一的愛好。張廣峰省吃儉用買來大量名家碑帖在家臨摹。他先后臨習了歐陽詢的?《化度寺》《皇甫君碑》,還臨習了王羲之的《洛神賦十三行》以及趙孟頫、鐘紹京等名家的小楷字帖。通過不斷的臨摹,他的書法脫胎換骨,并且能夠將古人筆意融入到自己的筆墨之中,逐漸形成了自己兼具行草、隸書之神的風格,藝術水平明顯提高。

????生活富裕后,張廣峰放棄了多年經營的生意,躬下身子一門心思研究書法。他不顧家人的勸阻,利用自家樓房辦起了書畫展。這期間,張廣峰更加苦練書法,并學習了字畫裝裱技術。?2003年的一天,來自四川的客人,慕名而來求“孝、壽、福”三個字,當時張廣峰非常興奮,因為自己的書法受到外省人的關注了。?“一定要把這幾個字寫好。?”他在心里暗暗地對自己說。為了寫好字他一連幾天都沒休息好,反復揣摩如何下筆,最后終于寫出了自己看著欣慰,讓客人也滿意的字。

謳歌時代?翰墨飄香

????張廣峰只是一名普通的農民,習慣了拿鐵鍬爬犁、布滿老繭的大手,如今握起毛筆,在宣紙上悉心臨摹肆意潑墨,成就了一幅幅沁著濃厚鄉土氣息的書法作品。

????香港、澳門回歸期間,神舟6號升天之際,張廣峰在他的“翰林齋”里掛出100多幅書法作品進行展覽,來歌頌祖國的欣欣向榮、蒸蒸日上。線條流暢、清新含蓄的書法作品無不讓每一位前來觀賞的人連連稱贊。2003年,他加入平原縣書畫協會,從此在書法的道路上一發不可收拾。由于字寫得賞心悅目,深受人們的喜愛。他的裝裱技術也是爐火純青,無論是在質量、款式,還是在防腐濕度上,都勝人一籌。雖然現在快速裝裱已是一種趨勢,但他還是唯獨青睞于工序繁雜的傳統裝裱。?“裝裱也是一種歷史文化,我會不斷將它發揚光大。?”張廣峰說。

????2005年,德州日報以《翰墨飄香農家院》為題,對張廣峰的書畫展覽進行專題報道,引起了強烈反響,令他成為平原縣城的名人。從此,農民書法家張廣峰的名字不脛而走。逢年過節,鄉親們上門求字的絡繹不絕,他都有求必應。現在60歲的他仍然在自己終生摯愛的書法事業上前行。他說:“是黨的好政策,扶著我走上書法藝術的道路,我必須用我的筆、我的心來謳歌這千載難逢的好日子。?”