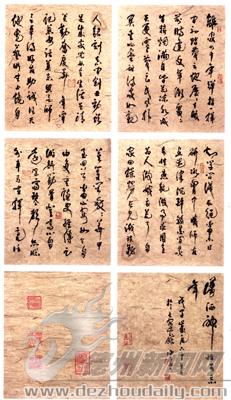

自作詩(部分)

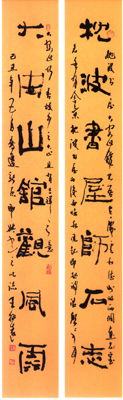

枕波書屋師石志 大安山館觀風(fēng)云

古不乖時今不同弊

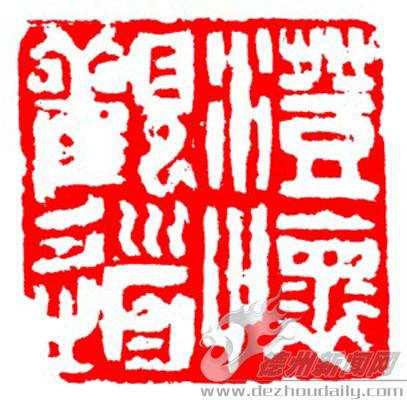

澄懷觀道

書法是中國傳統(tǒng)文化的“國粹”之一。但切不可以為練上幾天寫出來的就是 “國粹”,作為一種雅興,玩玩還是蠻有趣的。我學(xué)習(xí)書法、篆刻幾十年,雖沒寫出什么大名堂,但體會還是有一些,在編輯《王征遠(yuǎn)書法篆刻集》之際,聊以此文記之。

啟蒙

我與書法、篆刻結(jié)下不解之緣,還要從兒時說起。光陰荏苒,轉(zhuǎn)眼已過花甲,但50多年前的往事如在眼前。父親有較厚的私塾底子,寫一手漂亮的毛筆字。而父親的書跡是我畢業(yè)后離開濟(jì)南市,在互相聯(lián)系的唯一方式——書信中才見到的。父親那時常讓我看家中的老字帖,都是些紙色發(fā)黃的線裝本。濟(jì)南的趵突泉、大明湖、千佛山等名勝古跡很多,里面的匾額、楹聯(lián)、碑刻大都出自名家之手,再就是商場店鋪的匾聯(lián)招牌,還有當(dāng)時名震齊魯?shù)臅谊P(guān)友聲、金棻、張立朝等的墨跡都是父親向我講解的好教材。王羲之、顏真卿、柳公權(quán)等的名字都是從父親那里聽到的,父親應(yīng)是我愛好書法的啟蒙老師。

真正開始拿毛筆寫字是上小學(xué)時,每周都有的大仿課,主要方法是描紅。老師要求很嚴(yán),總盼著每頁上老師能多畫幾個紅圈。因毛筆字寫的好又愛畫畫,所以從小學(xué)到中學(xué)的班級和學(xué)校的黑板報是我大顯身手的強(qiáng)項。

求索

真正學(xué)習(xí)書法是從1964年考入山藝開始。那時在校學(xué)習(xí)書法有得天獨厚的3個條件:第一有關(guān)友聲、黑伯龍、宗惟成等書畫造詣很高的名師親自指導(dǎo);第二是校圖書館大量的圖書資料,使我大開眼界;第三是良好的學(xué)習(xí)氛圍、高品位的藝術(shù)熏陶,使我對書法從認(rèn)識理解到臨帖創(chuàng)作都打下扎實的基礎(chǔ)。

我在校學(xué)字從“顏”入手,然后轉(zhuǎn)向隸書,于《張遷碑》和《石門頌》用功最深,至今仍是自己的日課;篆書由小篆入手,繼而涉及大篆。對于書法,幾十年來臨池不輟,雖主攻國畫,但深受老師的教誨和大師們的影響,在學(xué)習(xí)上不敢怠慢。

學(xué)習(xí)篆刻是被逼出來的。在學(xué)校時沒接觸篆刻,但書畫上需要印,周圍人卻無人會刻,只好下決心自力更生了。開始一無資料、二無章料,我就將報刊上的篆刻作品剪下粘貼成冊用于臨習(xí),花幾角錢買了一把刻刀在磚頭上刻。后來買到 《趙之謙印譜》如獲至寶,用微薄的工資省出幾元錢買了幾塊青田石章料,在上面刻了磨、磨了刻。開始時常跑刀將手割破,在流血處按上些石粉繼續(xù)刻。這樣沒幾年的功夫,刻的印也就像回事了,還先后為社會名人鄧友梅、姜昆、劉克訓(xùn)、李魁正等治印。

漸悟

我很贊成熊秉明先生對中國書法藝術(shù)的見解,他講:“西方藝術(shù)只有雕刻與繪畫,在中國卻有書法,是處在哲學(xué)和造型藝術(shù)之間的一環(huán)。比起哲學(xué)來,他更具體、更有生活氣息,比起繪畫雕刻來,它更抽象、空靈。 ”我學(xué)習(xí)書法30多年來經(jīng)歷了由啟蒙到入門,再到悟道這個漫長的過程,雖然現(xiàn)在還沒達(dá)到理想中的目標(biāo),但技藝的提高與我繪畫是同步和密不可分的,詩、書、畫、印四全是自古以來對國畫家藝術(shù)修養(yǎng)的基本要求,這些都可以在作品中全面的體現(xiàn)出來。

學(xué)無止境是大家常說的一句話,但“無止”不是目的,而達(dá)到什么樣的“境”是關(guān)鍵所在。我在書畫創(chuàng)作中追求的這個境是雅、新、厚,為一位當(dāng)代書畫家的身上應(yīng)該凝聚著飽滿的創(chuàng)作激情和自強(qiáng)不息的探索精神,要有突破自我和完善自我的膽識和能力。

雖不知“頓悟”何時光臨,但我相信只要求真務(wù)實地治學(xué)做人,就會離成功越來越近。

□王征遠(yuǎn)