于愛軍(左)在塔寶拉公立醫院為當地居民提供醫療服務。

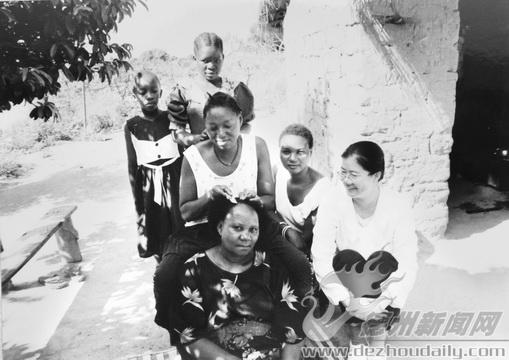

于愛軍(右)與當地居民在一起。

??? 于愛軍,德州市人民醫院一名普通的婦產科醫生,2001年,作為援坦桑尼亞醫療隊的一員踏上了廣袤的非洲大地。在那里,她用自己精湛的醫術,為當地婦女減輕病痛,得到了當地人民的尊重——

??? 10年前,于愛軍作為我省第17批援坦桑尼亞醫療隊的一員,開始了為期兩年的援坦生活。 10年后的今天,我市派出的新一批援坦醫療隊員已經踏上了征程。

??? 看著在坦桑尼亞的工作和生活的留影,于愛軍的思緒又回到了那段令她一生難忘的經歷……

女兒3歲,她毅然決定援非

??? 山東省的援外醫療隊是由各市輪流組織的,德州市每10年輪一次。 2001年,又輪到了德州來組建醫療隊。

??? 2000年,選拔工作在緊張地開展。在選擇醫術精湛的人員的同時,家庭因素成為許多醫生的制約條件。很多醫生由于孩子小、老人身體不好等家庭原因,無法參加赴坦援助工作。

??? 于愛軍自告奮勇地報了名,此時,于愛軍的女兒3歲。她簡單地認為女兒上幼兒園,自己不在身邊不會對女兒造成太大影響。老人方面,父母和婆婆去世較早,只有公公一人,負擔相對較輕,可由丈夫照顧。她覺得自己比其他同事更適合一些。

??? 一開始丈夫并不支持她的想法。畢竟她要去的是遙遠的非洲,一個貧窮落后的地區,路途遙遠。去這么一個地方,丈夫怎能不擔憂!家里孩子、老人也需要她的照顧。此外,她原本打算讀研,這一出國,讀研的計劃就泡湯了。

??? 可于愛軍覺得,自己還很年輕,有熱情,有激情,援坦不失為一次增加閱歷、增長見識的機會。同時這也是一項很光榮的政治任務,很多人想去都去不了。當于愛軍得知,我省開始對坦桑尼亞實施援助的時間是1968年時,更加堅定了她的決心。 1967年11月,坦桑尼亞衛生代表團同中國政府簽訂了中國派遣醫療隊赴坦桑尼亞工作的協議。 1968年,我省第一支援助坦桑尼亞的醫療隊踏上了非洲大地,啟動了對外援助工作。1968,于愛軍莫名地把自己和援坦隊伍聯系起來。原來,于愛軍是1968年出生的。她認為自己和這支隊伍冥冥中有一種緣分,這樣的機會10年才有一次,這次如果不去,會留下終生的遺憾。

??? 丈夫看她這么堅決,便告訴她不要擔心家里,放心地去追求自己的夢想。公公也很支持她,盡管他的身體并不是很好。于愛軍對家人充滿了感激。

??? 經過了10個月的英語培訓,2001年4月,于愛軍終于登上了飛往坦桑尼亞的航班。

艱苦條件下的援助

??? 經過了26小時的飛行,于愛軍和醫療隊的其他隊員終于到達了距祖國1.5萬公里之遙的廣袤的非洲大地。盡管做好了充分的思想準備,在下飛機的那一刻,于愛軍不禁吸了一口涼氣:放眼望去,滿眼都是荒草;當時正值雨季,悶熱潮濕的空氣讓人呼吸困難。這一刻,于愛軍真有點后悔自己的決定。

??? 于愛軍與其他5位隊員分到了塔寶拉省立醫院。塔寶拉省是坦桑尼亞西北部的大省,較之其他省份,經濟條件更落后,醫療條件也更差。盡管她所在的省立醫院是塔寶拉最大、最好的公立醫院,條件仍然很落后。全院只有300多張床位,十幾位醫生。醫院缺醫少藥,醫療器械、手術室、化驗條件等都很差。有時候做手術做到一半,紗布不夠了,要到附近商店買來之后才能繼續。如果不是親身經歷,于愛軍很難相信這里的醫療條件如此的落后。

??? 由于當地只有醫生護士等少數人會英語,同病人交流成為于愛軍工作中遇到的最大障礙。于是,她堅持利用業余時間去當地一所中學學習當地的語言——斯瓦西里語。經過3個月的學習,于愛軍基本掌握了日常生活及工作中常用的會話詞語,為順利開展工作打下了堅實的基礎。

??? 作為一名婦產科大夫,于愛軍每天的工作都安排得滿滿當當,每周一三五坐門診,二四六接手術。由于當地的衛生條件差,婦女的盆腔炎癥多,盆腔粘連嚴重,在國內一兩個小時就能完成的手術,在那里需要四五個小時才能完成。由于手術室內溫度很高,穿著橡膠圍裙、雨靴做手術的于愛軍,每做完一臺手術全身都被汗水濕透。即便如此,于愛軍兩年間完成手術500多例,接診門診病人上萬人次。

??? 白天要高強度的工作,晚上如果有急癥病人,于愛軍還要要出急診。有一次,晚上12點多,于愛軍睡得正香。聽見宿舍外面汽車的鳴笛聲,于愛軍很機警地爬了起來。原來,有一位患者宮外孕大出血,需要急救,于愛軍馬上就上了車。他們住的地方離醫院大約有4公里,汽車在黑暗中疾馳。貓頭鷹落在汽車頂上,發出凄涼的尖叫聲,讓人不禁毛骨悚然。到了醫院,于愛軍抓緊時間先給病人診斷,做B超,輸血,麻醉,手術……由于醫院醫生很少,所有程序都要自己來完成。當手術做完時,天色已泛白。稍微休息一下,于愛軍接著開始了白天的工作。兩年間,于愛軍已記不清有過多少次這樣的情況。

??? 條件艱苦、工作強度大,在于愛軍看來并不算什么,更為嚴重的是,醫生們還受當地瘧疾、艾滋病等疾病的威脅。很多隊員由于不適應當地的氣候,時常感染瘧疾。艾滋病更像死神一般,時刻籠罩著大家。于愛軍親眼看到當地的黑人醫生馬考特由于感染艾滋病去世。平時看上去強壯的馬考特,突然就倒下了,這讓于愛軍更深刻地體會到了生命的脆弱,也使得她在平時的手術中更加注意保護自己。記得一次做手術,盡管進行了全副“武裝”,但是由于血壓的原因,血濺了起來,正好有一滴血濺到了她的眼睛里。作為一名醫生,于愛軍知道,眼睛能夠很快地溶解血液。于愛軍嚇壞了,但是她努力使自己恢復平靜。做完手術后,于愛軍對病人的血液進行了化驗,結果呈陰性,于愛軍松了一口氣。

6個人組成的家庭

??? 在距醫院4公里外,荒草環繞中的一排小平房就是于愛軍和隊友們的宿舍。在雜草中,蚊子泛濫,更時常有蛇出沒。這里便是他們6個人的家。

??? 一張床、一個寫字臺、一把椅子,是于愛軍宿舍里所有的家具。對于住宿條件,于愛軍感到很滿足,比她在國內想象的狀況要好得多。宿舍雖然簡陋,但還算干凈、整潔,他們還有共同的廚房、客廳,可以自己做飯,閑暇時還能看電視。只有在做飯時,他們仿佛找到了家鄉的感覺。他們買來面粉自己蒸饅頭、蒸包子、搟面條,偶爾吃一下當地人的主食——木薯。蔬菜種類很少,但是有黃瓜、西紅柿,跟在家里沒有什么區別。他們6個人輪流做飯,每人做一天,生活簡單而快樂。

??? 平時,除了隊友,他們見到的都是當地的黑人。如果看見黃皮膚的亞洲人,于愛軍都會很激動地上去交談一番。有一段時間,水電十三局在塔寶拉承包了一個水利工程。于愛軍喜出望外,一有時間就和隊友跑到十三局駐地去跟他們會面,像見了親人一樣高興。于愛軍與當地的醫生、護士也建立起了深厚的友誼。他們經常請她去家里做客,有結婚的、過生日的,都會叫她一起去慶賀。 2001年8月份,香港一家電視臺的記者做一部名為 《愛在他鄉》的專題片,住進了他們的宿舍,給他們平靜的生活增添了幾分樂趣。幾個年輕的記者和他們同吃同住,跟著他們上班,閑暇時陪著他們聊天、散步,時不時就拿攝像機對著他們偷拍,讓他們感到很新奇,也排解了他們的思鄉之情。

??? 開始的半年,于愛軍特別想家。上班時間,高強度的工作,讓她沒有時間多想。下班之后,回到宿舍,思鄉之情、對家人的牽掛卻時時縈繞心頭、揮之不去。 6個人在一起,看著中央4臺,用家鄉話訴說著內心的牽掛與憂傷。對于于愛軍來說,每周五是最令她激動的一天。因為每到這一天,丈夫會準時地打電話過來。所以輪流做飯她也選擇了周五,那樣可以早早地在電話旁等候著。那時沒有手機,大家只能通過一部座機與家人通電話。每次電話打來,她都舍不得掛掉,每當聽到電話那頭女兒叫媽媽的聲音,于愛軍總是抑制不住自己的眼淚。兩年間,丈夫買的電話卡有厚厚的一摞,花去了2000多塊錢。電話里說不完的,于愛軍就寫信,她和丈夫每個月通一封信,她的每一封信都厚厚的。她在信上給女兒講故事、畫畫,寫著寫著,眼淚就不知不覺流了下來。

??? 由于于愛軍是婦產科大夫,經常有出急診的情況。每次她晚上出急診,都會有位男隊友陪著她出診,直到手術結束。對此,于愛軍充滿了感動。身在異國他鄉,于愛軍體會到互幫互助的重要性。他們中只要有一個人生病,其他人都會去照顧。一次,一位隊員不小心從吉普車上掉了下來,摔成了腰部骨折。這急壞了他們大家。大家都抽出時間來照顧他,幫他洗衣服、做飯、打掃衛生,扶他上廁所……大家像一家人一樣,相互關心,相互扶持。

希望再去援非

??? 2003年8月份,隨著回國的日子的臨近,于愛軍的心情變得復雜起來。兩年來,她無時無刻不想著回家,連做夢都想抱一抱女兒。但是,兩年多的時間,已經讓她對坦桑尼亞這個國度充滿了留戀。當地人民的質樸、熱情,讓她難以割舍。當地許多婦女的身體狀況,讓她充滿了同情與擔憂。

??? 由于當地婦女在家中的地位很低,許多婦女都病得很嚴重了才拖著虛弱的身體來看醫生,并且身無分文。于愛軍對婦女們的境遇充滿了同情,只能把從國內帶來的藥品無償地送給她們。很多病人都感動得熱淚盈眶,把隨身戴的手鐲、項鏈等物品送給她表示感謝。有些患者還送來木瓜等當地特產送給她。當地人對中國醫生充滿了信任和感激之情。

??? 兩年來,于愛軍與當地的醫生、護士,還有很多患者都成了好朋友。醫療隊要去首都達雷斯薩拉姆統一乘飛機回國,很多醫生、護士自己掏錢,坐車到千里之外的首都為他們送行。

??? 在塔寶拉工作的兩年間,于愛軍和隊友受到了坦桑尼亞總理的親切接見。工作結束后,塔寶拉省衛生廳為他們頒發了榮譽證書,坦桑尼亞國家衛生部長親自為他們頒發了國家級榮譽證書。

??? 回國之后,于愛軍仍然時時關注坦桑尼亞的動態,并與一些朋友保持著書信聯系。她跟一位叫木布洛的護士時常通信,但是,由于坦桑尼亞醫生、護士的工作調動較大,他們慢慢地失去了聯系。如今,距離于愛軍援坦桑尼亞已有10年的時間,于愛軍對那段經歷充滿了懷念。

??? 由于她的出國,給女兒的情感上造成的缺失無法彌補,以至于她回來的一年多時間里女兒都對她很冷漠。作為一位母親,于愛軍對女兒充滿了愧疚。但是,于愛軍仍然很堅定地認為,自己的決定是正確的,援坦,她一生無悔。“現在女兒上初中了,等她上了大學,我希望能有機會再去援助坦桑尼亞。 ”于愛軍對未來充滿了向往。

□本報記者 劉平 本報通訊員 常德海

?