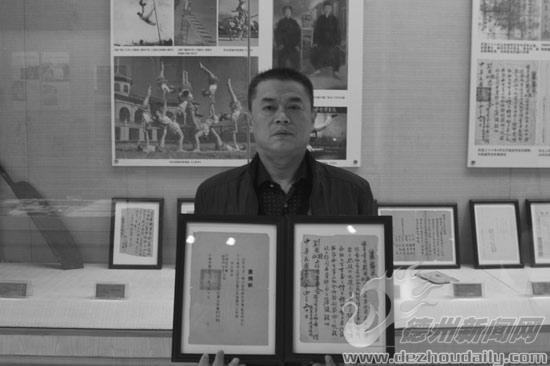

劉俊昌展示表揚狀。

??? “這是我正在整理的雜技傳記——《劉家門》,現在已經從乾隆二十年(1755年)整理到了民國二十四年(1935年)。作為‘劉家門’雜技的傳人,我有義務把它記錄好、傳承下去。”3月24日,記者采訪了家住寧津縣大曹鎮野竹李村的山東省非物質文化遺產雜技傳承人劉俊昌,同他一起走進了“劉家門”。

祖輩曾走遍大江南北

??? “解放前,雜技不叫雜技,叫‘馬戲’,是窮人賴以養家糊口的手藝。 ”劉俊昌祖輩就是闖江湖賣藝的雜技藝人,到他這代已經是第四代了。劉家所在的“劉家門”是一個很重要的雜技門派,在明朝中葉形成,擅長武功和馬術。 “劉家門”的傳統節目,除武功以外,還有扦子、三股子、頂功和刀門子。清朝咸豐年間,“劉家門”的掌門人劉榮貴創立了馬術。劉俊昌的祖父劉福和從小就隨其父劉榮貴學習雜技。

??? 在劉福和9歲的時候,劉榮貴去世了。從此,劉福和就跟別的馬戲團到處練馬戲,走遍了大江南北。在湖南湘潭闖蕩賣藝時,劉福和安家生子,并把馬戲絕活傳給了后代。1924年,劉福和回到了老家寧津。上世紀30年代,他帶領3個兒子組建了 “同樂馬戲班”,并很快在全國闖蕩出了名堂。當時他來到渤海軍區申請到前線參加慰問官兵的演出,后將“同樂馬戲班”改名為“渤海軍區同樂武術馬戲團”。

??? “這是張云逸、許世友、李井泉等革命前輩給我家馬戲班頒發的表揚狀,這是當時到各地演出的介紹信……”在寧津縣文化藝術中心雜技館,劉俊昌介紹起傳承雜技的資料和道具如數家珍。從劉家所遺留下來的證函上可以看出,“同樂馬戲班”主要活躍于河北、山東、河南、江蘇、安徽、廣東、廣西等省,在演出的過程中不斷地壯大。 1949年前后,“同樂班”的主要任務是在平津、豫魯蘇皖一帶慰問中國人民解放軍。這個時候,劉福和年紀已高,已經不再帶隊參加演出了,劉俊昌的伯父劉國棟接過了其父的擔子,帶領演員們到前線慰問官兵。

傳承“劉家門”獻身雜技事業

???? 作為寧津雜技的第四代傳承人,劉俊昌從7歲起就開始練習雜技。每天天不亮就起床,腿、腰、翻跟頭、拿大頂等練了一遍又一遍,一直要練到晚上10點多,一練就是3年。正是那兩年扎實的“童子功”,為他以后的表演打下了堅實的基礎。 10歲時,劉俊昌考入寧津縣雜技學校,在那里,接受了全面系統的基本功訓練。 1974年,劉俊昌進入寧津雜技團,開始演出。他曾在10余個雜技節目中擔任主要演員,“頂板凳”和“空中秋千倒立”的難度在全國也屬罕見。由于先天條件好、基本功扎實、悟性強,且表演又呈奇、險、高、難、穩的風格,人送藝名“白孩兒”。

??? 如今已是知天命之年的劉俊昌不再從事雜技表演,成為了寧津縣雜技藝術學校的教練。 “劉俊昌老師雖然不能表演了,但一直發揮余熱。 ”雜技藝校的校長說。在教練的崗位上,他先后為山東省雜技團、浙江雜技團等雜技團體培養優秀雜技演員100多人。其中的20多名演員在世界雜技比賽和全國雜技比賽中摘金奪銀。劉俊昌說:“雖然我不能親自上舞臺了,但我會把劉家雜技好好地傳給下一代,發揚光大,把我的一生都奉獻給德州雜技事業。 ”

□本報記者 井璐 通訊員 王猛 王樹清