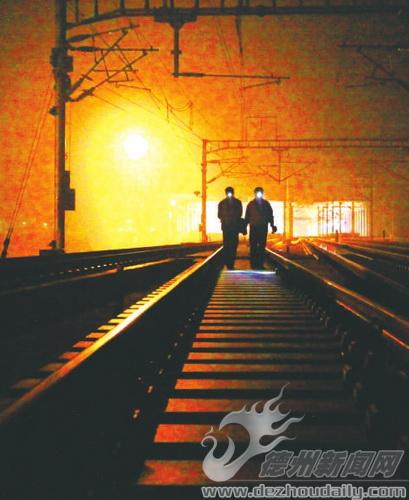

6月29日晚11點,當天最后一趟高鐵列車從德州東站呼嘯而過,白天喧囂的車站此時變得無比的寂靜。24歲的秦瑞陽和另外4名同事穿上工作服,手持鐵耙、道尺、拔道器等設備,在微弱的頭燈光下,靜靜地等待“天窗”命令。因為高鐵列車時速快,京滬高鐵只在白天運行,因此,線路檢修也只能在夜間進行,這段時間便被稱之為“天窗”。每天晚上的12點半到凌晨4點半,這4個小時便是“天窗”期,也就是秦瑞陽和同事們工作的時間。

每日步行十公里,一年穿破五雙鞋

夜涼如水,燈火零星。深夜的德州沒有了白天的燥熱,溫度降到只有十幾攝氏度。“現(xiàn)在是最舒服的時候。”秦瑞陽說,因為工作時間的關系,一到冬天,就是他們最怵頭的季節(jié),“趕上下雨和下雪等天氣,我們的工作就更不能停,冬天經(jīng)常被凍得四肢麻木。”

秦瑞陽所在的電務段負責德州東站沿線70多公里的線路,每天晚上他們都會在線路上步行近10公里,進行線路的檢查和維修。由于實行輪班制,每名工人一個月要走近兩百公里的鐵路線,去年一年,秦瑞陽就穿破了四五雙鞋子。

這種日夜顛倒的生活,年輕的秦瑞陽早已習慣,通信信號專業(yè)畢業(yè)的他于去年高鐵開通前就來到了東站工作,“沒有節(jié)假日和周末的概念,一工作就是連續(xù)三天。”秦瑞陽的老家在濟寧,去年過年,他只和家人一起過了大年三十,大年初一趕回德州,當天晚上就又上了鐵路線。

默默付出,確保高鐵安全運行

閻合明是通信段的職工,他所在的通信段共有6名工人,負責70多公里上的72個機房和50個鐵塔的維護。

早在京滬高鐵建設時,閻合明就來到了線路上工作,“因為趕進度,經(jīng)常是早上6點出門,晚上8點多才能回家。”高鐵線路遠離市區(qū),當時每天離家出門時,閻合明就揣上幾個包子當做一天的工作餐,“有次要求凌晨4點到鐵路線,出門的時候什么吃的都沒帶,就在工地上餓了一天。”

閻合明說,因為京滬高鐵項目重大,特別是其全部為數(shù)字化高端設備,所以在施工時,他深感壓力和責任重大。“有次我們在檢查工程時,發(fā)現(xiàn)了有段挖斷的電線,趕緊進行了檢修,如果當時沒有發(fā)現(xiàn),后果將不堪設想。”

電務段的姜海德告訴記者,在京滬高鐵開通的一年時間里,盡管大家經(jīng)歷著苦和累,但讓他們欣慰的是,德州東站沿線從未發(fā)生過一次緊急狀況,確保了京滬高鐵的順利運行。

6月30日的凌晨4點30分,秦瑞陽和同事走下鐵路線,天已破曉。一個多小時過后,高鐵列車風馳電掣而過,在這群高鐵“守護者”看來,列車“貼地飛行”的表象下,穩(wěn)定和安全永遠是首要前提。為了這份穩(wěn)定和安全,他們每天神經(jīng)緊繃,夜以繼日地默默奉獻著心血與智慧,默默守護著這條“生命線”。

□記者潘曉泉