修完表后,要校正時間。

在狹小的工作室內,郭師傅正在專心致志地修表。

卸開表蓋需要專門的萬能扳手。

小毛病很快就可以修好,立等可取。

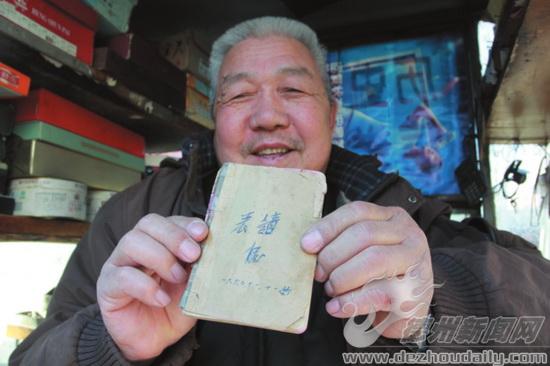

郭師傅向記者展示自己1960年手抄的表譜。

位于呂家街口的修表店。

□記者 滿志旺 周建新 攝影報道

“嘀嗒嘀嗒嘀嗒”,一塊時針與分針原本不轉動的手表,在一位修表師傅的手中沒超過十分鐘,就再一次恢復了活力。“拿回去戴吧,這塊表還不錯,再跑上三年估計也不會壞。”修表師傅將這塊手表遞給一個小伙子。這位修表師傅名叫郭巨元,今年71歲,已有57年的修表經驗,可以稱得上是方圓百里數一數二的修表名匠了。

??? 每天早上8點,他就會推著一輛改裝過的三輪車來到呂家街與建設街交叉路口,在這里一待就是一天。郭巨元的三輪車后斗被改裝成了一間“工作室”,里面擺放著一個長方形的工作臺,上面擺滿了各種修表用具:鑷子、銼刀、油刷、鉗子等,一應俱全。由于空間狹小,只能容納郭師傅一個人坐在里面。“工作室”的門旁掛著一塊豎條形的牌子,用紅筆寫著“郭家修表店”。“我老家在沂蒙山,1938年鬧日本鬼子時全家來到了德州。我的父親就是一名修表匠,我14歲開始學習修表,18歲時已能獨立修表了。”郭巨元說。這時,一名中年男子走向他的修表攤,“師傅,你看我這表不走了,是因為沒電了還是里面零件有損壞啊?”中年人說著把手腕上的表摘下來遞給了郭師傅。

??? 郭師傅把表拿在手中,用一把小刀在表盤后蓋上輕輕一摁,就打開了后蓋。隨后,郭師傅將一個長約4厘米,直徑約3厘米的筒鏡戴在左眼上,用眼眶將其夾住。“這是一個放大鏡,我這兒有三倍和五倍的兩種,這樣就能把手表內百余個零件看清楚。”郭師傅告訴記者。

??? 郭師傅拿出一本自己在1960年手抄的表譜給記者看,在這本有煙盒大小的本子上,密密麻麻地寫滿了千余種手表的中外名稱、質量級別等信息,足以看出郭師傅在當年學習修表的過程中的確下過一番苦工。

??? 說起修表生意,郭師傅告訴記者,最好的時期在上世紀八十年代至九十年代中期。“因為改革開放,大家的口袋里都有了錢,手表作為‘老三樣’其中之一,家家戶戶幾乎人手一塊。正因為如此,生意非常好,一天能掙四五十元。”郭師傅說,“然而現在生意卻不景氣了,戴表的人少了,而且很多表壞了大家也會去換新的,修表的人就少了。過去一天能有三四十個活,現在有時一天也碰不上一個活,最少的時候一天只能掙到幾塊錢。”

??? 如今隨著經濟的發展,修表匠受到了巨大的沖擊,最令郭師傅遺憾的是,由于兒女都有了自己的事業,修表這項活則面臨著失傳。“我在這個路口擺攤已經有12年了,只要身體狀況允許,我會一直擺下去的。”郭師傅說。