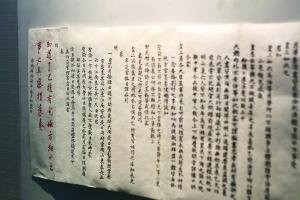

曹寅將山東到南京一路見聞上奏康熙,康熙朱批中有錯別字 記者 顧煒 攝

上個月,江寧織造博物館試開放,吸引了大批市民前去參觀。市民王女士觀展時發現了一件新鮮事——在曹雪芹祖父曹寅寫給康熙皇帝的奏折上,康熙的朱批竟然寫著“知道了”三個字。王女士興奮地說:“頓時感覺到很親切,好像皇帝離我們沒那么遠了!”但同時,她也感到疑惑,皇帝批折子怎么說大白話?皇帝難道不是說“甄嬛體”的嗎?

帶著市民王女士的疑問,記者日前探訪了正在閉館升級的江寧織造博物館。試開放期間,這里展出了不少件與江寧織造有關的奏折。記者仔細看了一遍,康熙在每個奏折后面都有“朱批”,寫著“知道了”的奏折還真不少呢!

31個折子,有15個康熙朱批“知道了”

清史專家閻崇年在《大故宮》一書中寫道,奏折始于康熙初,因文件用折疊形式上奏,故稱奏折。奏折由本官或差家人等直送奏事處,再由內奏事處太監進呈皇帝,中間不必經過任何機構或個人轉手。皇帝閱后,做出紅色批示即朱批奏折,交本官或有關機構辦理。

“這次展出的跟江寧織造有關的奏折,很多都是曹寅將江南地區的事務向康熙匯報,涉及地方政務、晴雨農情、市況糧價等等。”江寧織造博物館展覽項目專家張鐵寶告訴記者。

曹寅哪來這么大的權力?這是因為曹寅父親曹璽的夫人孫氏曾經做過康熙皇帝的保姆,所以曹家跟康熙有著特殊的主仆關系。“康熙二年,皇帝任命曹璽為首任江寧織造,曹璽死后,兒子曹寅任職,后來曹寅的兒子曹颙做第三任織造,曹寅兄弟的兒子曹頫(過繼給曹寅),任第四任織造。曹家三代四任江寧織造。”

張鐵寶說,雖然表面上,曹家作為江寧織造督理織造事務,但是因為康熙賦予了曹家在江南地區的密奏權,所以江寧織造實際上成了康熙的耳目。

張鐵寶將江寧織造博物館試展期間的奏折一一作了介紹。比如,康熙朝發生了一次重大的江南科場弊案,展出的6件奏折,反映了曹寅將他了解的情況向康熙密報的過程。看看康熙的朱批,“朕安”“再打聽再奏”“知道了,再打聽”“可笑”“……再打聽再奏”“知道了再打聽奏折來”,除了第5件奏折康熙做了較長的朱批,其他都是非常簡潔的語言,兩條寫著“知道了”。

曹寅奏報米價,康熙朱批“知道了……”;曹寅奏報刊刻全唐詩,康熙朱批“知道了”;曹寅復奏摹刻高旻寺碑文,康熙朱批“知道了”……記者數了一下,在江寧織造博物館試開放期間展出的31件奏折中,有15件康熙都朱批了“知道了”。

皇帝寫朱批沒那么多顧忌,康熙還寫過錯別字

“皇帝朱批寫‘知道了’一點也不奇怪。”張鐵寶說,這種口語化的說法早就有了,并不是現在才有,就像很多簡體字早就出現了一樣,“老百姓看到‘知道了’以為是現在的語言,其實不然,古代的口頭語言交流很多跟現在是一樣的。”

張鐵寶說,因為現在看得多的是文字書面語,所以認為明清百姓說話都很文乎,但其實講話不是書面語言,可以比較自如、活潑、豐富。

從奏折上就看得出,曹寅奏報,那是呈給皇帝的書面語言,所以比較文縐縐,但是皇帝寫朱批,沒有那么多顧忌,奏折上看到皇帝口語化的語言很正常,“其實不僅僅是康熙,清代皇帝奏折中都有這種寫法,不足為奇。”

“皇帝甚至還會寫錯別字。”張鐵寶說,江寧織造博物館展出的一封曹寅奏折,他將從山東到南京一路見聞報告給康熙,康熙朱批“知道了,已后有聞地方細小之事必具密折來奏”,“已后”的“已”顯然就寫錯了。“可見皇帝日理萬機,批奏折也沒有字斟句酌,意思到就可以,字也不會那么規范。”張鐵寶說,康熙還有比“知道了”更簡潔的批復。蘇州織造李煦奏安排曹颙后事的奏折,康熙的朱批只有一個字“是”。

“我們今天看來,有些事情匯報得過于瑣碎,但當時不告知就是瞞報,會有欺君罔上的罪責。”張鐵寶說。

當然,康熙也并非所有朱批都簡潔,曹寅病重,李煦為曹寅病重請皇帝賜藥的奏折,康熙的朱批洋洋灑灑一大段。曹頫上一個請安折子,康熙也朱批了很多話。曹頫奏江南蝗災情形,康熙也有一段朱批。

張鐵寶認為,皇帝朱批奏折是根據不同事情進行批示。如果皇帝認為沒有必要發指示另行處理,就寫“知道了”“是”等簡潔的話,但若還有其他事情要辦,他就會一一寫明,所以朱批的內容也跟奏折內容有關。

除了與曹家有關的奏折,康熙批復其他奏折時是怎樣的呢?其他皇帝也會說“知道了”嗎?記者在南京圖書館找到了《清代皇帝御批真跡選》(簡稱《真跡選》),分三冊選用了藏于中國第一歷史檔案館中的康熙、雍正、乾隆三位皇帝親自批閱的朱批奏折。

康熙真的很愛批“知道了”

記者發現,在收錄的90件康熙朱批奏折中,蘇州織造李煦等人的小密折比較多,有25件康熙都寫了“知道了”的朱批。

如李煦奏報接任兩淮鹽差日期并進貢冬筍折,寫道:“今秋奉旨,兼受兩淮鹽差,愈深感激……并有冬筍糟茭白進呈……”康熙的朱批是:“知道了。凡蘇州來的各行人等,倘有多事者,爾察明即當奏知,不可少懈,不時訪訪才好。”(注:奏折原文無標點,編書者加)

又比如李煦奏請圣安并報揚州冬雪糧價及進呈晴雨冊的折子,康熙的朱批還是以“知道了”打頭,后又寫道:“爾親手寫的折子,打發回去,恐路中有所失落不便,所以不存了。爾還是打聽是什么話,再寫來,密之,密之,密之!”

年羹堯為妹妹封貴妃謝恩,雍正帝朱批“知道了”

看過《甄嬛傳》的人都知道年羹堯的妹妹是雍正的妃子,在《真跡選》中,記者就看到了年羹堯為妹封貴妃謝天恩的折子:“……奴才妹妹蒙圣恩冊封貴妃,一家榮寵……叩頭謝恩……奴才惟有益加勉勵小心謹慎……”

不過,雍正的批復看上去有些“不解風情”:“知道了。一切總仗不得。大丈夫漢,自己掙出來的,方是真體面。勉之。”

記者留心數了一下,在《真跡選》中選錄的69件雍正朱批中,雍正只有8次朱批“知道了”,其余多是“卿所奏,朕皆知矣”“覽卿奏之矣”等話。從朱批中看得出,雍正勤于政務,批閱奏章的文字多,內容豐富,有的多達三四百字。

清代奏折制度的形成和完善,都是由雍正完成的。雍正朝以后,奏折經皇帝朱批后,在發還具奏人遵行之前,照例要由軍機處抄錄一份,以供有關衙門傳抄執行和存案備查,稱為“錄副奏折”,簡稱“錄副”。雍正朱批大量為行書,也有行草夾雜之作。

而與雍正相比,乾隆雖墨寶較多,《真跡選》中也只收錄了56件。乾隆御批文件的字數,與雍正相比也少得多,多是一兩句話。他的朱批中也出現了“知道了”。

朱批和皇帝的文化、經歷有關

歷史專家馬渭源說,不同皇帝批復奏折不同,除了與奏折內容不同外,跟皇帝的個人文化程度和經歷多少有關。

從歷史上的帝王來看,一般開國皇帝相對文化程度低,到了后面即位的,文化程度比較高。一般在第三代、第四代穩定以后,朝廷各方面的制度形成一定規矩。

就康乾盛世的三位皇帝來說,對他們奏折寫朱批的不同“風格”,馬渭源做了這樣的推測:

“康熙好學,很多規制都是康熙時期定的。當時也沒有規矩定怎樣批閱奏折,他人比較聰明,形成了自己的一套,但因為事情處理比較多,所以批復奏折可能會相對簡單一些。而雍正是篡位的,他的內心是很虛的,對書面的東西比如奏折,要做比較詳細的考證,證明自己觀點的正確,所以奏折的朱批也會非常多。再看乾隆,他其實人比較懶,文化程度不高,但湊個熱鬧,裝作很有文化水平,他的文才是被后人吹捧出來的,所以批閱奏折字數少就不難理解了。”